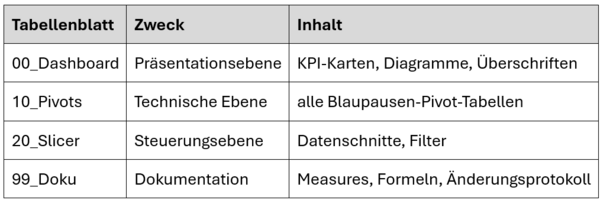

Power Pivot – DAX-Measures erstellen und anwendenVon DAX-Measures zum Reporting-Fundament – Blaupausen-Pivots, Struktur und Slicer-Konzept

Reporting auf der Grundlage von Datenmodell und DAX-Measures

Ist das Datenmodell in Power Pivot erstellt und sind die benötigten DAX-Measures definiert, sollen diese im nächsten Schritt für die Datenaufbereitung und das Reporting genutzt werden.

Die Frage lautet dann: Wie baut man aus den Measures ein stabiles, sauberes und skalierbares Berichtssystem, das später problemlos zu Dashboards ausgebaut werden kann?

Die Antwort lautet: Mit einer klaren Tabellen- und Slicer-Architektur sowie sogenannten Blaupausen-Pivot-Tabellen.

Ziel: Saubere Trennung von Berechnung und Darstellung

Power Pivot trennt fachlich zwischen:

- Berechnungsebene: Datenmodell, Beziehungen, DAX-Measures

- Darstellungsebene: Pivot-Tabellen, Diagramme, Dashboards

Viele Einsteiger mischen diese Ebenen – sie bauen Diagramme direkt aus Rohfeldern. Das führt später zu Chaos: doppelte Measures, widersprüchliche Filter, unklare Quellen.

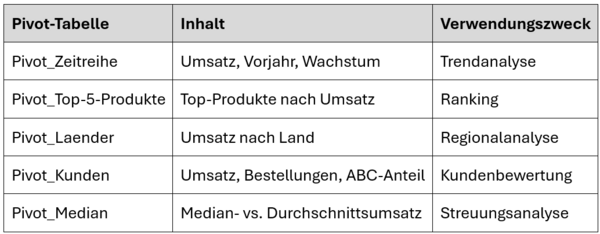

Blaupausen-Pivot-Tabellen bilden die verbindende Schicht. Sie sind Ihre „Daten-Outlets“: technisch, unscheinbar, aber unverzichtbar.

Diese klare Trennung hält Ihre Datei übersichtlich und wartungsfreundlich – besonders wenn später mehrere Personen damit arbeiten.

Schritt-für-Schritt: Aufbau einer Blaupausen-Pivot-Tabelle

Pivot-Tabelle einfügen: Registerkarte Einfügen → PivotTable → Aus dem Datenmodell

Nur Measures verwenden: Ziehen Sie keine Rohdatenfelder in den Wertebereich, sondern ausschließlich fertige DAX-Measures (zum Beispiel die definierten DAX-Measures Umsatz, Umsatz_Vergleich_Vorjahr, Umsatz_Jahr_kumuliert).

Zeilen und Spalten definieren: Die betrachteten Analyseobjekte ergeben sich typischerweise aus dem Kalender (für Zeitvergleiche) oder aus den Dimensionstabellen – etwa Kalendertabelle[Monat], t_Produkte[ProduktName], t_Kunden[KundenName].

Layout fixieren:

- Verwenden Sie „Tabellarisches Layout“: Registerkarte Entwurf → Layout → Berichtslayout → Im Tabellenformat anzeigen

- Deaktivieren Sie Zwischensummen: Registerkarte Entwurf → Layout → Teilergebnisse → Teilergebnisse nicht anzeigen

- Sortieren Sie Spalten nach Kalender- oder Rangfolge.

Pivot benennen: Geben Sie Ihren jeweiligen Pivot-Tabellen einen eindeutigen und verständlichen Namen: Registerkarte PivotTable-Analyse → PivotTable → PivotTable-Name (zum Beispiel: Vorjahresvergleich).

Pivot schützen: Damit niemand versehentlich Filter verändert oder Measures austauscht. Registerkarte Überprüfen → Schützen → Blatt schützen → Kontrollkästchen „PivotTable und PivotChart verwenden“ aktivieren

Tipp: Definieren Sie jeweils eine Pivot-Tabelle pro Analyseziel. Erstellen Sie keine Mehrzweck-Pivot-Tabellen mit 20 Feldern!

Jede dieser Blaupausen kann später Grundlage eines Diagramms oder einer KPI-Übersicht werden.

Slicer-Konzept – zentrale oder lokale Steuerung?

Slicer (Datenschnitte) sind das Interaktionselement Ihres Berichts. Sie filtern eine oder mehrere Pivot-Tabellen gleichzeitig.

Variante A: Zentrale Slicer (im Tabellenblatt 20_Slicer)

- Alle Filter stehen gesammelt auf einem separaten Blatt.

- Ideal, wenn mehrere Dashboards dieselben Filter benötigen.

- Vorteil: Klare Übersicht, gute Performance.

- Nachteil: Auf dem Dashboard nicht direkt sichtbar.

Variante B: Lokale Slicer (im Dashboard)

- Filter befinden sich direkt neben den Diagrammen.

- Ideal für Präsentationen oder interaktive Auswertungen.

- Vorteil: Anwender sieht sofort, was aktiv ist.

- Nachteil: Höherer Platzbedarf, eventuell doppelte Filter.

Empfehlung:

Kombinieren Sie beide Ansätze:

- Hauptfilter (Jahr, Land, Kategorie) im Dashboard sichtbar

- Detailfilter (Produkt, Kunde) zentral im Slicer-Blatt

Verknüpfen Sie alle relevanten Pivot-Tabellen. Klicken Sie dazu einen Slicer (Datenschnitt) an und wählen Sie die Registerkarte Datenschnitt → Datenschnitt → Berichtsverbindungen.

Dort legen Sie fest, welche Pivot-Tabelle über den jeweiligen Datenschnitt gesteuert wird.

Warum die Trennung von Blaupausen-Pivot-Tabellen wichtig ist

Ohne Blaupausen-Struktur laufen viele Power-Pivot-Dateien nach kurzer Zeit aus dem Ruder:

- Dieselben Berechnungen tauchen mehrfach auf,

- Filter wirken unkontrolliert,

- Diagramme zeigen unterschiedliche Werte.

Mit dieser Architektur haben Sie:

- eine zentrale Datenquelle,

- saubere Filterflüsse und

- vollständige Kontrolle über Ihre Darstellung.

Dokumentation

Erstellen Sie in Ihrer Excel-Datei eine kurze Dokumentation im Tabellenblatt 99_Dokumentation. So finden Sie sich selbst später noch zurecht und Kolleginnen und Kollegen erkennen, was genau berechnet und im Kennzahlen-Dashboard dargestellt ist.

Wichtig dazu ist:

- Nehmen Sie keine „manuellen Veränderungen“ an Ihren Pivot-Tabellen vor, indem Sie beispielsweise Zeilen oder Spalten einfügen.

- Dokumentieren Sie Ihre DAX-Measures: Name, Formel, Zweck.

- Erstellen Sie eine Versionierung zu Ihrer Datenanalyse. Ergänzen Sie dazu in einem sichtbaren Feld:

="Stand: "&TEXT(JETZT();"TT.MM.JJJJ hh:mm")

Fazit

Mit dieser Struktur schaffen Sie das Fundament für professionelle Dashboards: klare Rollen der Tabellenblätter, nachvollziehbare Filterlogik und technische Stabilität.

Demo-Daten für Power Pivot und DAX-Measures

In der folgenden Excel-Vorlage sind alle vorgestellten DAX-Measures eingerichtet. Sie finden dazu in der Vorlage:

- die Übersicht (Menü) mit Links zu den jeweiligen Musteranalysen und DAX-Measures sowie

- einer Verlinkung auf die Anleitungen zu den jeweiligen DAX-Measures,

- Musterdaten für Kunden, Produkte und Bestellungen,

- eine Kalendertabelle für die Zeitanalyse und die Time-Intelligence-Funktionen,

- alle definierten DAX-Measures in einer gesonderten Tabelle des Datenmodells: t_Measures

- eine Auswahl von Pivot-Tabellen als Grundlage für das Beispiel-Dashboard und

- ein Dashboard, in dem beispielhaft ausgewählte Pivot-Tabellen und die hinterlegten DAX-Measures als Chart oder KPI-Karte aufbereitet sind.

Nutzen Sie diese Vorlage, um sich mit den DAX-Measures und den Excel-Funktionen vertraut zu machen. Sie können diese Funktionsvorlagen nutzen und für Ihre Daten leicht anpassen.

Mit den Anleitungen und Beschreibungen auf business-wissen.de erarbeiten Sie Schritt für Schritt Ihr eigenes Datenmodell und die für Sie passenden DAX-Measures.

So machen Sie sich schnell mit den umfassenden Möglichkeiten von Power Pivot vertraut.

„Power Pivot – DAX-Measures erstellen und anwenden“ kaufen.