Mutterschutz und ElternzeitMitarbeiterinnen und Schwangerschaft – Schutzpflichten der Arbeitgeber

- Die gesetzliche Mutterschutzfrist

- Welche Arbeiten während der Schwangerschaft verboten sind

- Gefährdungsbeurteilung durchführen

- Wann ein betriebliches Beschäftigungsverbot infrage kommt

- Was ist ein individuelles Beschäftigungsverbot?

- Was bedeutet Teilbeschäftigungsverbot?

- Lohnfortzahlung während eines Beschäftigungsverbots

- Was gilt im Hinblick auf Nachtarbeit?

- Darf eine Schwangere an Sonn- und Feiertagen arbeiten?

- Sonderkündigungsschutz für Schwangere

- Ausnahmegenehmigung vom Sonderkündigungsschutz

- Mutterschutz in Österreich und in der Schweiz

- 2 Vorlagen im Praxisteil

Die gesetzliche Mutterschutzfrist

Die gesetzliche Mutterschutzfrist beginnt in Deutschland sechs Wochen vor dem errechneten Geburtstermin. In diesem Zeitraum darf die werdende Mutter nicht mehr beschäftigt werden.

Doch schon in der Zeit vor Beginn der Mutterschutzfrist sind Arbeitgeber dazu verpflichtet, schwangere Mitarbeiterinnen besonders zu schützen. Das kann zum Beispiel dazu führen, dass der Arbeitsplatz zum Schutz der schwangeren Frau entsprechend umgestaltet werden muss.

Die gesetzlichen Rahmenbedingungen zum Schutz von Schwangeren und Müttern finden sich im Mutterschutzgesetz (MuSchG).

Welche Arbeiten während der Schwangerschaft verboten sind

Jegliche Tätigkeiten, welche die Gesundheit der schwangeren Mitarbeiterin oder des ungeborenen Kindes gefährden, dürfen bereits vor Beginn der Mutterschutzfrist nicht mehr ausgeübt werden. Das sind zum Beispiel:

- schweres Heben

- Arbeiten, die mit Staub, Gasen, Dämpfen und Hitze zu tun haben

- Tätigkeiten, die dauerndes Stehen erfordern

- Akkordarbeit

Gemäß § 9 Absatz 3 MuSchG muss der Arbeitgeber sicherstellen, dass die schwangere Mitarbeiterin ihre Tätigkeit am Arbeitsplatz – falls erforderlich – kurz unterbrechen kann.

Er muss außerdem dafür sorgen, dass sich die schwangere Frau während der Pausen und Arbeitsunterbrechungen unter geeigneten Bedingungen hinlegen, hinsetzen und ausruhen kann.

In einigen Fällen dürfen Schwangere aufgrund eines sogenannten Beschäftigungsverbots gar nicht mehr arbeiten:

- In bestimmten Berufszweigen, zum Beispiel bei Erzieherinnen in Kitas aufgrund des Infektionsrisikos, kann ein betriebliches Beschäftigungsverbot erteilt werden.

- Wenn eine Arbeitnehmerin während der Schwangerschaft gesundheitliche Probleme hat, kann der behandelnde Arzt ein individuelles Beschäftigungsverbot aussprechen. Dies ist dann unabhängig vom jeweiligen Arbeitsplatz und hat mit der konkreten gesundheitlichen Situation der jeweiligen Frau zu tun.

Gefährdungsbeurteilung durchführen

Arbeitgeber sind dazu verpflichtet, eventuelle betriebliche Gefahren für schwangere Mitarbeiterinnen zu ermitteln und – falls erforderlich – Abhilfe zu schaffen und Schutzmaßnahmen zu ergreifen.

Gesetzlich vorgesehen ist einerseits eine sogenannte anlassunabhängige Gefährdungsbeurteilung – also unabhängig davon, ob sich schwangere Frauen im Betrieb befinden oder nicht.

Andererseits muss der Arbeitgeber eine anlassbezogene Gefährdungsbeurteilung durchführen, sobald er von der Schwangerschaft einer Mitarbeiterin erfährt.

Regeln zur Gefährdungsbeurteilung bei Schwangerschaft einer Mitarbeiterin

Im Rahmen des Vierten Bürokratieentlastungsgesetzes (BEG IV) wurden die Vorgaben zur Gefährdungsbeurteilung modifiziert, um Arbeitgeber zu entlasten. Demnach entfällt nun in bestimmten Fällen die Pflicht des Arbeitgebers zur anlassunabhängigen Gefährdungsbeurteilung.

Gemäß § 10 Absatz 1 Satz 3 MuSchG darf auf eine anlassunabhängige Gefährdungsbeurteilung verzichtet werden. Voraussetzung ist: Es gibt eine Regel des Ausschusses für Mutterschutz, die besagt, dass die schwangere oder stillende Frau die Tätigkeit ohnehin nicht ausüben oder der jeweiligen Arbeitsbedingung nicht ausgesetzt sein darf.

Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung

Das Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung und die möglicherweise daraus abzuleitenden Schutzmaßnahmen muss der Arbeitgeber dokumentieren und der schwangeren Arbeitnehmerin mitteilen.

Wenn sich aus der Gefährdungsbeurteilung die Notwendigkeit bestimmter Schutzmaßnahmen ergibt, muss der Arbeitgeber diese umsetzen. Das kann zum Beispiel bedeuten, dass der Arbeitsplatz der schwangeren Frau umgestaltet oder ihr ein neuer Arbeitsplatz zugewiesen wird.

Wann ein betriebliches Beschäftigungsverbot infrage kommt

Ein sogenanntes betriebliches Beschäftigungsverbot wird ausgesprochen, wenn das Gesundheitsrisiko für die Schwangere aufgrund des konkreten Arbeitsplatzes zu hoch ist. Das betriebliche Beschäftigungsverbot wird vom Arbeitgeber erteilt.

Bevor er dies tut, muss er aber eine Weiterbeschäftigung an einem anderen Arbeitsplatz im Betrieb prüfen. Denn möglicherweise kann die Mitarbeiterin temporär an einer Stelle eingesetzt werden, wo für sie und ihr ungeborenes Kind keine Gesundheitsgefahr besteht. Eine solche temporäre Versetzung ist vom Arbeitgeber zu prüfen.

In bestimmten Fällen kann es auch sinnvoll sein, die Arbeitsbedingungen so umzugestalten, dass der Gesundheitsschutz für die schwangere Frau gewährleistet ist. Dies ist dem Arbeitgeber jedoch nur zumutbar, wenn es keinen unverhältnismäßigen Aufwand erfordert.

Was ist ein individuelles Beschäftigungsverbot?

Vom betrieblichen Beschäftigungsverbot zu unterscheiden, ist das individuelle Beschäftigungsverbot. Dieses kann der behandelnde Arzt aussprechen, wenn bei der Arbeitnehmerin während der Schwangerschaft gesundheitliche Probleme auftreten, die gegen eine Weiterbeschäftigung sprechen.

Das individuelle Beschäftigungsverbot ist nicht auf bestimmte Berufe beschränkt, sondern kommt grundsätzlich für jegliche Tätigkeiten in Betracht, zum Beispiel auch für Bürojobs.

Entscheidend ist die ärztliche Einschätzung. Der Arzt oder die Ärztin muss jedoch sorgfältig prüfen, ob ein individuelles Beschäftigungsverbot wirklich notwendig ist oder ob eine Krankschreibung ausreicht.

Was bedeutet Teilbeschäftigungsverbot?

Der behandelnde Arzt oder die behandelnde Ärztin kann auch ein Teilbeschäftigungsverbot aussprechen. Das bedeutet, dass die Mitarbeiterin zwar weiterhin eingesetzt werden darf, aber dass sie ihre Arbeitszeit reduzieren muss oder einen bestimmten Teil ihrer bisherigen Aufgaben nicht mehr ausüben darf.

Lohnfortzahlung während eines Beschäftigungsverbots

Wird ein betriebliches oder ein individuelles Beschäftigungsverbot erteilt, hat die jeweilige Arbeitnehmerin einen Anspruch auf Lohnfortzahlung. Das Gleiche gilt, wenn ein Teilbeschäftigungsverbot ausgesprochen wurde.

Der Mutterschutzlohn bemisst sich nach dem durchschnittlichen Gehalt in den drei Monaten vor Beginn der Schwangerschaft.

Um die finanzielle Belastung abzumildern, die sich aus der Lohnfortzahlungspflicht ergibt, kann der Arbeitgeber eine Erstattung seiner durch das Beschäftigungsverbot entstehenden Aufwendungen bei der zuständigen Krankenkasse beantragen.

Rechtsgrundlage für einen solchen Erstattungsanspruch ist das Aufwendungsausgleichsgesetz.

Was gilt im Hinblick auf Nachtarbeit?

Nachts zu arbeiten, ist für Schwangere grundsätzlich verboten. Als Nachtarbeit im Sinne des Gesetzes gilt die Arbeit zwischen 20 Uhr und 6 Uhr.

Allerdings kann eine Ausnahmeregelung für die Zeit zwischen 20 Uhr und 22 Uhr gewährt werden. Dies obliegt der zuständigen Aufsichtsbehörde.

Um eine Erlaubnis zu erlangen, die schwangere Arbeitnehmerin zwischen 20 Uhr und 22 Uhr einsetzen zu dürfen, muss der Arbeitgeber einen entsprechenden Antrag bei der Aufsichtsbehörde stellen, und die Mitarbeiterin muss sich ausdrücklich dazu bereit erklären, zu dieser Uhrzeit zu arbeiten.

Die Genehmigung, die Schwangere abends beschäftigen zu dürfen, setzt voraus, dass medizinisch nichts gegen die Beschäftigung spricht und dass eine unverantwortbare Gefährdung für die schwangere Frau oder ihr Kind durch Alleinarbeit ausgeschlossen ist.

Darf eine Schwangere an Sonn- und Feiertagen arbeiten?

Gemäß § 6 MuSchG darf eine Arbeitnehmerin an Sonn- oder Feiertagen beschäftigt werden, wenn

- sie sich ausdrücklich dazu bereit erklärt,

- für die Branche eine Ausnahme vom allgemeinen Verbot der Arbeit an Sonn- und Feiertagen nach § 10 Arbeitszeitgesetz zugelassen ist,

- der Frau pro Woche im Anschluss an eine ununterbrochene Nachtruhezeit von mindestens elf Stunden ein Ersatzruhetag gewährt wird,

- insbesondere eine unverantwortbare Gefährdung für die schwangere Frau oder ihr Kind durch Alleinarbeit ausgeschlossen ist.

Zu beachten ist: Liegen diese Voraussetzungen in Summe nicht vor, ist eine Beschäftigung der schwangeren Frau an Sonn- und Feiertagen verboten.

Sonderkündigungsschutz für Schwangere

Mit Beginn der Schwangerschaft bis zum Ablauf von vier Monaten nach der Entbindung haben Arbeitnehmerinnen einen besonderen Kündigungsschutz. Voraussetzung für den besonderen Kündigungsschutz ist, dass

- die Mitarbeiterin zum Kündigungszeitpunkt bereits schwanger war und

- dem Arbeitgeber zum Zeitpunkt der Kündigung die Schwangerschaft bekannt war oder

- ihm die Schwangerschaft innerhalb von zwei Wochen nach Zugang der Kündigung mitgeteilt wird.

Wenn also ein Arbeitgeber einer schwangeren Arbeitnehmerin kündigt und von der Schwangerschaft nichts weiß, kann die Frau den Arbeitgeber innerhalb einer 2-Wochen-Frist über ihre Schwangerschaft informieren und somit den besonderen Kündigungsschutz auslösen.

Ausnahme von der Mitteilungsfrist: Falls die Mitarbeiterin innerhalb der 2-Wochen-Frist selbst noch nichts von ihrer Schwangerschaft weiß, kann sie den Arbeitgeber auch noch zu einem späteren Zeitpunkt darüber informieren: sobald sie von ihrer Schwangerschaft Kenntnis erlangt. Auch dann verliert sie den besonderen Kündigungsschutz nicht.

Ausnahmegenehmigung vom Sonderkündigungsschutz

Unter besonderen Umständen kann ein Arbeitgeber gemäß § 17 Absatz 2 MuSchG bei der zuständigen Arbeitsschutzbehörde eine Ausnahmegenehmigung für die Kündigung einer schwangeren Mitarbeiterin beantragen.

Voraussetzung dafür ist, dass dem Arbeitgeber die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses unzumutbar ist. Dies kommt zum Beispiel in Betracht, wenn sich die schwangere Mitarbeiterin eine schwerwiegende Verfehlung am Arbeitsplatz geleistet hat und dem Arbeitgeber die Weiterbeschäftigung der Mitarbeiterin aufgrund ihres Fehlverhaltens unzumutbar ist.

Mutterschutz in Österreich und in der Schweiz

Auch in Österreich und in der Schweiz gibt es umfassende Regelungen zum Schutz von Schwangeren. In Österreich ist das dort geltende Mutterschutzgesetz zu beachten. In der Schweiz sind für den Schutz von Schwangeren und Müttern das Arbeitsgesetz und die dazugehörenden Verordnungen sowie die Mutterschutzverordnung relevant.

In einigen Bereichen unterscheiden sich die Regelungen von der deutschen Rechtslage.

So existiert zum Beispiel in Österreich für schwangere Arbeitnehmerinnen ein absolutes Beschäftigungsverbot ab 8 Wochen vor dem errechneten Geburtstermin. Eine Weiterbeschäftigung während der Schutzfrist auf Wunsch der Mitarbeiterin ist in Österreich nicht erlaubt. In Deutschland ist eine freiwillige Weiterarbeit dagegen grundsätzlich möglich.

Was die Lohnfortzahlung während der Mutterschutzfrist betrifft, ähneln sich die Regelungen in Deutschland und in Österreich. In Österreich wird ein sogenanntes Wochengeld gezahlt. Auch dieses bemisst sich an dem Durchschnittslohn der letzten drei Monate.

In der Schweiz dagegen wird während der Mutterschutzfrist nicht das volle Gehalt weitergezahlt, sondern eine Lohnersatzleistung in Höhe von 80 Prozent.

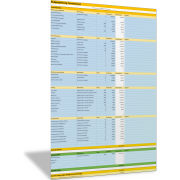

Gefährdungsbeurteilung im Hinblick auf Mutterschutz durchführen

Im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung müssen Arbeitgeber potenzielle Gefahren und Risiken für schwangere Frauen am Arbeitsplatz ermitteln. Basierend auf dem Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung muss der Arbeitgeber dann entscheiden, ob entweder

- keine Schutzmaßnahmen erforderlich sind oder

- eine Umgestaltung der Arbeitsbedingungen erforderlich ist oder

- eine Weiterbeschäftigung der Frau an diesem Arbeitsplatz nicht möglich ist.

Wenn sich im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung herausstellt, dass der Arbeitsplatz zu gefährlich für die schwangere Mitarbeiterin ist (unverantwortbare Gefährdung), dann schreibt das Mutterschutzgesetz eine bestimmte Rangfolge der Schutzmaßnahmen vor.

Der Arbeitgeber muss dann schrittweise folgende Maßnahmen prüfen:

- Kann durch eine Umgestaltung des Arbeitsplatzes die Gefährdung beseitigt werden? Wenn dies möglich ist, muss der Arbeitgeber den Arbeitsplatz oder die Arbeitsbedingungen entsprechend umgestalten.

- Wenn die Umgestaltung des Arbeitsplatzes nicht oder nur mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand möglich ist, muss der Arbeitgeber eine Weiterbeschäftigung an einem anderen Arbeitsplatz im Betrieb prüfen. Dann ist die Frage, ob ein entsprechend geeigneter Arbeitsplatz zur Verfügung steht und ob dieser Arbeitsplatz der schwangeren Frau zuzumuten ist.

- Wenn eine unverantwortbare Gefährdung der schwangeren Frau weder durch eine Umgestaltung des Arbeitsplatzes noch durch eine Versetzung an einen anderen Arbeitsplatz vermieden werden kann, darf der Arbeitgeber die Frau während der Schwangerschaft nicht mehr beschäftigen. Es gilt dann das betriebliche Beschäftigungsverbot.

Nutzen Sie die folgende Vorlage, um diese Anforderungen Schritt für Schritt zu erfüllen.

Arbeitsumgebung für stillende Mütter vorbereiten

Gibt es in Ihrem Unternehmen stillende Mütter, sollten Sie für diese einen Ruhe- oder Stillraum zur Verfügung stellen.

Nutzen Sie die folgende Checkliste, um stillende Mitarbeiterinnen in Ihrem Unternehmen mittels eines Stillraums noch besser zu unterstützen.