ProduktcontrollingProdukt-Compliance mit Produktcontrolling umsetzen

Problematik der rechtlichen Rahmenbedingungen für Produkte

Es sollte selbstverständlich sein, dass nur solche Produkte auf den Markt und in den Verkehr gebracht werden, die allen relevanten Gesetzen, Verordnungen und Regeln entsprechen.

Das Problem für das Produktmanagement ist allerdings, dass der Gesetzgeber und die Regelmacher nicht immer eindeutig vorschreiben, was erlaubt ist und was nicht; es gibt einen Graubereich und entsprechenden Interpretationsspielraum.

Oft wird erst, nachdem das Produkt im Gebrauch ist, durch Gerichte entschieden, ob das Produkt in seiner jeweiligen Gestalt den Gesetzen und Regeln zum Stand der Technik genügt.

Zudem kann es eine fast unüberschaubare Vielzahl von Regeln geben, die ein Anbieter alle kennen und einhalten muss, wenn er Produkte entwickelt und in Verkehr bringt; insbesondere dann, wenn er dies in mehreren Ländern mit jeweils eigenen Regeln tut.

Worum geht es bei Produkt-Compliance?

Unternehmen müssen deshalb im Rahmen der Produkt-Compliance sicherstellen, dass ihre Produkte alle Gesetze, Regeln und Vorschriften erfüllen, die für diese Produkte relevant sind.

Dazu wird die sogenannte Produktkonformität überprüft, getestet und dokumentiert. Dafür braucht es im Unternehmen geeignete Prozesse und Management-Methoden, die als Produkt-Compliance-Management zusammengefasst werden.

Produktcontrolling und Produkt-Compliance

Das Produktcontrolling leistet wichtige Beiträge für die Produkt-Compliance, indem es:

- zusammenstellt und erklärt, welche Regeln für ein Produkt jeweils gelten und beachtet werden müssen

- kontinuierlich beobachtet, welche Regeln sich in Zukunft ändern und was dies für das Produkt bedeutet

- die Handlungsspielräume der Regelungen identifiziert und für das Produktmanagement und die Produktentwicklung aufzeigt

- Maßnahmen vorschlägt oder dringend empfiehlt, wenn Produkte aktuelle oder zukünftige Regeln nicht einhalten

Meistens werden Gesetze und Regeln in einem mehrjährigen Prozess entwickelt und oft gelten nach dem Inkrafttreten lange Übergangsfristen, sodass sich Hersteller entsprechend darauf einstellen können. Das Produktcontrolling muss das Produktmanagement in dieser Zeit unterstützen und mit den notwendigen Informationen versorgen.

Zu den Aufgaben des Produktcontrollings gehören in diesem Zusammenhang:

- Risikoanalyse für Produkte durchführen

- Produkte im Markt und in der Kundenanwendung beobachten

- Gegebenenfalls Produkte zurückrufen oder aus dem Markt nehmen

- Rechtliche Vorgaben für neue Produkte oder Produkt-Updates zusammenstellen

Risikoanalyse für Produkte durchführen

Das Produktcontrolling muss dazu Informationen sammeln und bewerten, damit nur solche Produkte auf den Markt kommen, die dann in der Anwendung keinen Schaden verursachen – oder wo zumindest das Risiko, dass ein Schaden entsteht, minimal ist.

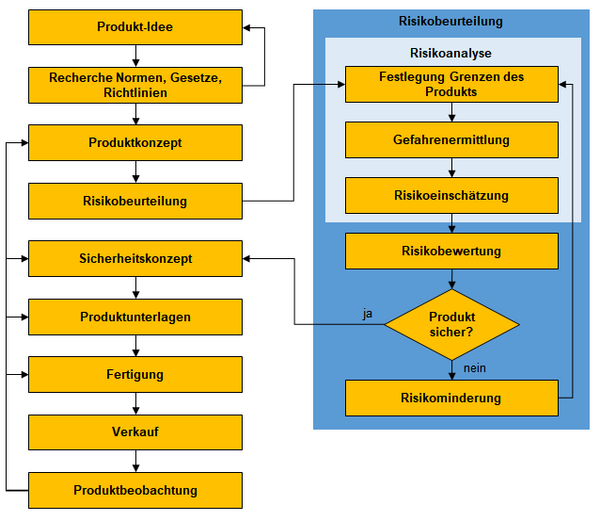

Dafür wird das Produktcontrolling für die Aufgaben zur Risikobeurteilung und Risikoanalyse in den Produktentwicklungsprozess eingebunden (siehe folgende Abbildung).

Produktbeobachtung organisieren

Ist das Produkt im Markt eingeführt, muss das Produktcontrolling die Produktbeobachtung organisieren. Dazu sind Hersteller und Unternehmen, die Produkte im Markt in Verkehr bringen (auch Händler), verpflichtet.

Sie müssen Konstruktions- und Designfehler, Produktionsfehler und Instruktionsfehler (bei Warnhinweisen oder in Bedienungsanleitungen) am Markt beobachten und erkennen. Das betrifft auch das Zubehör anderer Hersteller, das mit dem Produkt in Verkehr gebracht wird.

Maßnahmen zur Produktbeobachtung können sein:

- Tests mit Kunden durchführen

- Rückmeldungen von Handel und Vertrieb bearbeiten

- Beschwerden aufnehmen und dokumentieren

- Beschwerden analysieren und Lösungen erarbeiten

- Rückfragen von Kunden bearbeiten

- mit Behörden zusammenarbeiten

- mit Versicherungen zusammenarbeiten

- alle Maßnahmen zur Vermeidung von Schäden durch das Produkt im Rahmen des Qualitätsmanagements dokumentieren

Produktrückruf organisieren

Wenn sich erst nach dem Verkauf eines Produkts herausstellt, dass möglicherweise oder tatsächlich eine Gefahr von ihm ausgeht oder dass es einen Schaden verursachen kann, dann muss das Unternehmen abwägen, ob es eine Rückrufaktion startet. Dabei hat es nur eingeschränkten Gestaltungsspielraum.

Es lassen sich folgende Eskalationsstufen unterscheiden:

- Klasse I: Durch das fehlerhafte Produkt treten Todesfälle, schwere Körperverletzungen oder dauernde Gesundheitsschäden auf. Dann ist unverzüglich ein Rückruf durchzuführen.

- Klasse II: Keine unmittelbare Gefahr für Leben oder Gesundheit; es können aber dauerhafte oder schwer zu heilende Gesundheitsschäden durch das fehlerhafte Produkt eintreten: Entscheidung im Einzelfall, ob ein Rückruf gestartet werden muss.

- Klasse III: Das Produkt ist fehlerhaft und minderwertig, es entstehen aber wahrscheinlich keine Schäden an Leib und Leben des Nutzers. Das Produkt kann zurückgerufen werden, muss aber nicht. Oft genügt ein Warnhinweis.

Das Produktcontrolling muss Informationen sammeln und damit zeigen, welche Klasse von Schäden beim Kunden eingetreten ist oder eintreten kann. Daraus lässt sich dann ableiten, welche Maßnahmen zum Rückruf notwendig sind.

Oft erfolgen entsprechende Rückrufe oder Warnhinweise über die Medien. Die Kunden können aber auch direkt und persönlich angesprochen werden. Wichtig ist:

- Kundenkontakt herstellen und konkrete Aktionen vorgeben.

- Mögliche Multiplikatoren (Medien) nutzen.

- Ursachen des Fehlers aufspüren und beseitigen.

- Kommunikationsplan erstellen und umsetzen, um den Imageschaden möglichst gering zu halten.

Schließlich überprüft das Produktcontrolling, welchen wirtschaftlichen Schaden das Unternehmen aus dem Produktrückruf hat. Das betrifft Absatz, Umsatz und Gewinn, aber vor allem auch Image und Reputation beim Kunden und in der Branche.

Gesetzliche Anforderungen identifizieren und Maßnahmen ableiten

Halten Sie fest, welche Gesetze, Verordnungen und sonstigen Regeln für Ihre Produkte wichtig sind und welche Anforderungen im Detail Sie dazu einhalten müssen. Dokumentieren Sie regelmäßig:

- gesetzliche Grundlagen

- Anforderung im Detail

- Anforderungen an Test, Nachweise, Dokumentation und Kennzeichnung

- Erfüllung und gegebenenfalls notwendige Maßnahmen

- Risikobeurteilung bei Inverkehrbringen im Markt

- Produktverhalten und Fehler bei der Nutzung durch die Kunden

Fassen Sie Ihre Ergebnisse und Erkenntnisse in einem Bericht (jährlich oder halbjährlich) zusammen und stellen Sie diesen Ihrem Produktmanagement zur Verfügung. Nutzen Sie dazu die folgenden Vorlagen.

Compliance-Prozesse überprüfen

Überprüfen Sie die Prozesse in Ihrem Unternehmen, die dafür Sorge tragen, dass alle Gesetze und Regeln eingehalten werden. Orientieren Sie sich dazu an dem Schema zur Risikobeurteilung mit der folgenden Vorlage.

Produkte aus rechtlicher Sicht bewerten

Führen Sie eine Bewertung Ihrer bestehenden und neuen Produkte in Bezug auf die Einhaltung von Gesetzen, Vorschriften und Normen (Compliance) durch. Prüfen Sie dabei, ob Sie alle aktuell geltenden Regeln einhalten.

Beachten Sie außerdem, welche Gesetze und Normen in der Zukunft eingehalten werden müssen und wie Sie diese Anforderungen umsetzen können.

Prüfen Sie außerdem, ob mit der Einhaltung der Regeln hohe Aufwendungen und spezifische Risiken verknüpft sind.

Mögliche Bewertungskriterien finden Sie unter den Aspekten:

- Anforderungen Produkthaftung

- Anforderungen zur Produktbeobachtung

- relevante Gesetze und Verordnungen

- Einhaltung von Normen und technischen Regeln

- Anforderungen zur Kennzeichnungspflicht

In der folgenden Vorlage können Sie dazu produktspezifische Bewertungskriterien festlegen und prüfen, welche Potenziale und Chancen einerseits und welche Bedrohungen und Risiken andererseits diese mit sich bringen.

Zeigen Sie schließlich im Potenzial-Steckbrief, welche Auswirkungen die Maßnahmen zur Produkt-Compliance auf ausgewählte Erfolgskennzahlen haben können.